「SDGs(エスディージーズ)」という言葉を聞いたことがありますか。最近、新聞やテレビでよく見たり聞いたりするようになりました。けれども、日本ではまだまだ多くの人がSDGsがどういうものなのか、私自身を含めてよくわからないというのが現状ではないでしょうか。

「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年9月に国連サミットで決められた「国際社会共通の目標」のことです。17のゴール(目標)・169のターゲット(具体的な目標)を決めています。

前回にひきつづき、SDGsの具体的な目標について調べてみました。

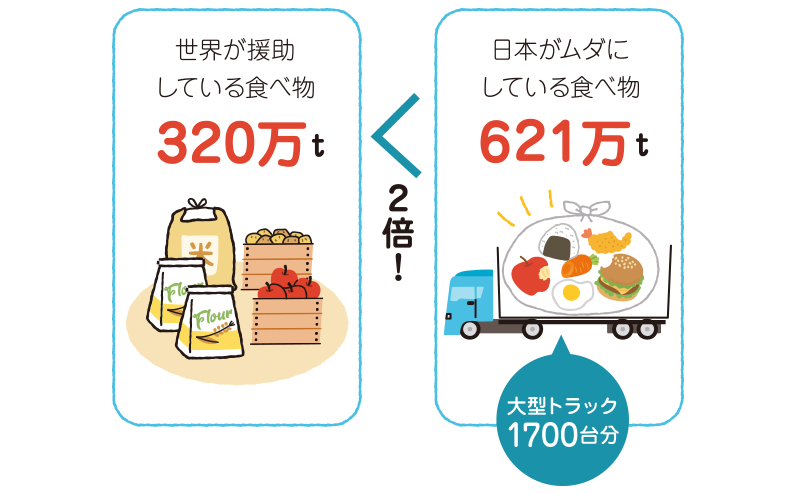

まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」

日本の食品ロスは年間約621万t。日本の国民全員が毎日おにぎり2つ分の食べものを捨てている計算です。これは,世界中から飢えに苦しむ国や地域に援助している食べものの2倍の量。飢えて命の危険にさらされる人たちがいる一方で,その人たちが必要とする以上の食べものが,日本では捨てられているのです。

(記事・図は東京書籍EduTown SDGsのページより)

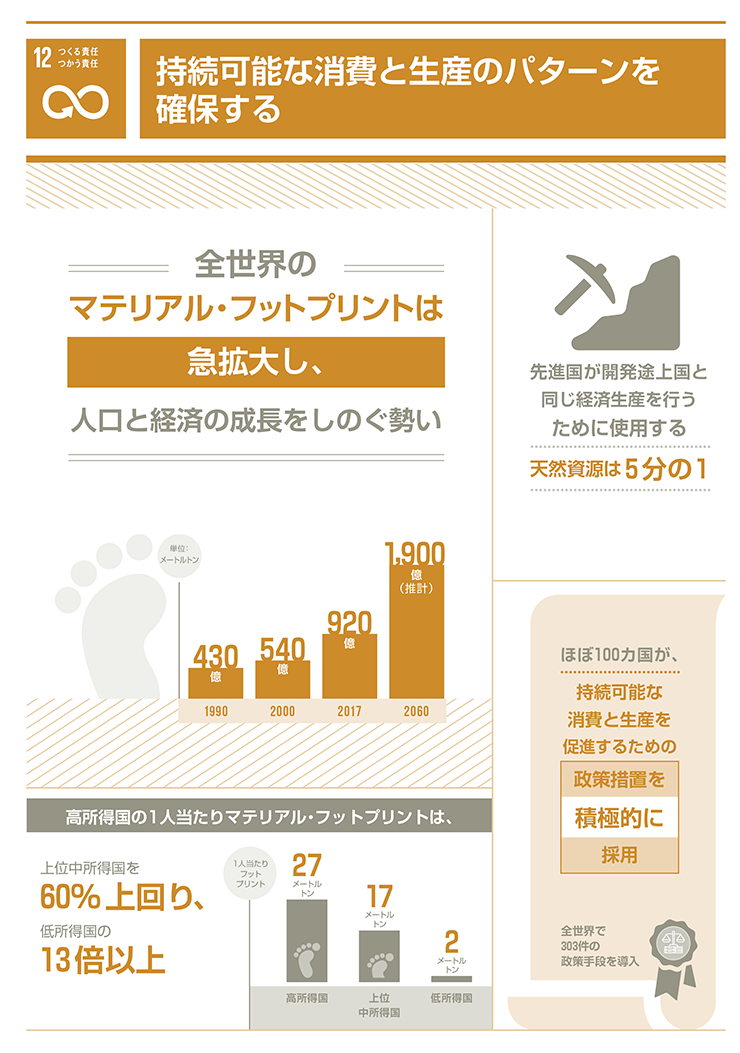

目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する

Goal 12 Ensure sustainable consumption and production patterns

世界人口が2050 年までに 96 億人に達するとすれば、現在のライフスタイルを維持するために、ほぼ 3 つの惑星が必要になります。

なぜ、この目標が設定されたのですか。

今後 20 年間に、全世界でさらに多くの人々が中間層に加わると見られています。個人的な豊かさという点で、これは朗報ですが、すでに制約を受けている天然資源に対する需要が増すことも事実です。私たちの消費と生産のパターンを変えるための行動を起こさなければ、環境に取り返しのつかない損害を与えてしまい

ます。現状の消費と生産のパターンは、どのような点で変える必要があるのですか。

ちょっとした変化で、社会全体に大きな効果をもたらせる消費の側面は数多くあります。例えば毎年、生産される食料全体の約 3 分の 1 に相当する 13 億トン(約1 兆ドル相当)が、消費者や小売業者の元で開封されないまま腐ったり、ずさんな輸送や収穫によって傷んだりして廃棄されていますが、企業はこれについて対策を講じる必要があります。消費者に関して言えば、家計は 世界全体のエネルギーの 29%を 消費し、それによる CO2 排出量 の 21%を占めています。しかし、 世界中の人々が電球を省エネ型 に変えれば、毎年 1,200 億米ド ルが節約できることになります。 水の汚染も、持続可能な解決策 を必要とする緊急の課題です。 私たちは自然が川や湖で水を再 生、浄化できるよりも速いスピー ドで、水を汚しているからです。

国連広報センターのパンフレット SDGs シリーズ「なぜ大切か」より

ターゲット 12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。

ターゲット 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

ターゲット 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

ターゲット 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

ターゲット 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

ターゲット 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。

ターゲット 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。

ターゲット 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

ターゲット 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

ターゲット 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。

ターゲット 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。

つくる側の責任、使う側の責任。ただ実際には、つくる側・使う側のどちらにも関わっている人が多いのではないかと思います。ということは、両方の点でSDGsに貢献することができると言うことですよね。プラスに考えると。

目標 12 の達成現状は?

2019年の国連の経過報告です。

私たちが消費する量は小さいように思いますが、毎日のことなので積み重なると地球全体としては、ものすごい量になってしまうんですね。今使おうとしているものは、本当に必要なものか、もっとエコなものはないか、そんなことを自問してしまいます。

コメント